南京博物院是一個於1948年建成,其中藏有超43萬件藏品,總占地面積達13萬平方米,內部以一院六館格局為主,其中珍貴文物超37萬件的國家一級博物館,而南院中的藏品從舊石器時代到近現代時期的文物均有,那南京博物院的國寶級文物有哪些,南京博物院必看展品有哪些,TOP10排行榜就為大家盤點並介紹南京博物院10件國寶級藏品。

南京博物院十大國寶

1.竹林七賢磚畫

江蘇南京西善橋宮山大墓出土了一幅名為“竹林七賢磚畫”的磚印模畫。這幅畫由近300塊古墓磚組成,分為兩組,一組描繪了嵇康、阮籍、山濤、王戎四人,另一組描繪了向秀、劉伶、阮鹹、榮啟期四人。這是我國考古發現的最早且保存完好的大型人物畫像磚實物之一,也是南朝帝王陵墓裝飾壁畫之一。這幅畫具有很高的歷史價值和藝術價值,被認為是20世紀中國考古的重要發現之一。

2.春秋金獸

南京博物院擁有一件寶貴的金獸文物,稱為西漢金獸,它於1982年在江蘇省盱眙縣南窯莊窖藏中被發現。這件文物呈豹形,蜷伏狀,長寬高分別為17.5厘米、16厘米、10.2厘米,含金量高達99%,重達9100克,是我國出土古代黃金鑄器中最重的一件,被譽為“鎮護之寶”。金獸的整體造型呈現出屈腰團身、警覺的神態,空腹厚壁,通過鑄造成形,表面裝飾著圓形斑紋,腹部刻有“黃六”二字。根據外觀特徵,可以推測金獸的鑄造時代約在戰國晚期至西漢早期。

3.青瓷神獸尊

西晉青瓷神獸尊是一件文物,高27.9厘米,口徑13.3厘米,底徑16厘米。它於1976年在江蘇宜興城東的周處家族墓群中被發現。周處是一位著名的西晉名士,以除“三害”而聞名。根據出土的銘文磚和其他資料,我們可以知道這件青瓷神獸尊的主人是周處的父親周舫。這件青瓷神獸尊採用青灰色釉裝飾,整體細膩光潔,沒有脫落現象。它既具有實用性,又展現了西晉青瓷的獨特魅力。

4.錯銀銅牛燈

1980年在江蘇揚州市的一個古墓中發現了一件漢代的錯銀銅牛燈。這座燈盞造型的燈具共有三部分,包括燈座、燈盞和煙道。燈座上的牛呈俯首站立的姿態,它的身體看起來雖然靜止,但尾巴卻捲曲向上,眼睛和嘴巴張開,耳朵豎立,腿部略微移動。燈盞安放在牛的背部中央的圓形座基上,燈盞上有兩片可以旋轉的菱格鏤孔燈罩,可以透光。燈罩鑲嵌在圓形燈盤邊緣的凹槽中,燈盤配有短把,點燃蠟燭後可以調整燈罩的角度來調節光線。燈蓋的頂部弧形連線著牛的頭部,這是為了使煙燼排放到牛的腹部,以淨化空氣。這種設計實現了排煙的功能,可以改善空氣品質。

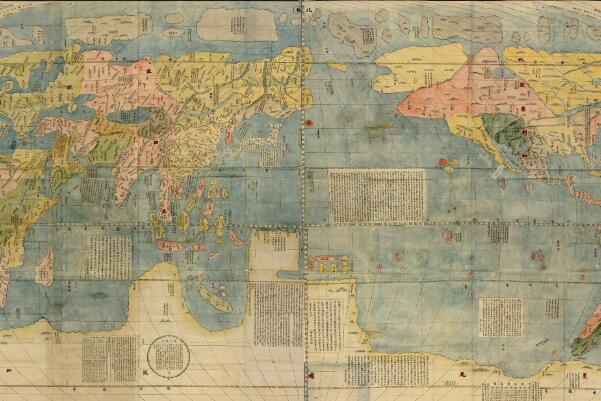

5.坤輿萬國全圖

明萬曆三十六年(1608)的坤輿萬國全圖是一幅彩色摹繪本,是現存最早、唯一一幅據刻本摹繪的世界地圖。它是李之藻和利瑪竇合作繪製的作品,參考了西方地圖但又有所創新。與其他地圖不同,它將東亞放在地圖的中央,打破了歐洲居中的傳統。這標誌著中國繪製世界地圖的先例。

6.釉里紅三友帶蓋瓷梅瓶

南京出土的明代墓葬中發現了一件珍貴的陪葬品——明洪武釉里紅三友帶蓋瓷梅瓶。這件瓷瓶口徑6.4厘米,高35.8厘米,腹深35.3厘米,通高41.6厘米,釉質細膩。瓶身裝飾精美,以歲寒三友圖為主題,夾飾芭蕉、山石和花卉。瓶底是波濤海水紋,而脛部則繪有仰蓮紋。釉里紅髮色欠佳,窯變為黑色。這件瓷瓶對於研究明代的藝術和文化具有重要價值。由於它是明代永樂帝女安成公主的陪葬品,也反映了當時皇室的生活和審美趣味。這件瓷瓶的出土為我們提供了更多了解明代社會的線索,對於研究歷史具有重要意義。

7.東漢鎏金鑲嵌獸形銅盒硯

東漢鎏金鑲嵌獸形銅盒硯是一件展品,形狀像蟾蜍,頭上有雙角,身上有羽翼,具有吉祥的象徵意義。此銅盒硯現收藏於南京博物院,由銅製而成,表面鎏金,並鑲嵌有紅珊瑚、青金石和綠松石。盒蓋與盒身相互契合,形成一隻伏地的神獸。頭部像龍一樣,有三角形的眼睛和雙角裝飾。它匍匐在地上,嘴巴咧開露出牙齒,下頜向前伸出,巧妙地構成了一個容納水和墨池的空間。盒子內部有一個略微鼓起的腹部,放置了一個扁平光滑的長方形石硯,石材是甘肅的臨洮石,上面放置著一個圓形的研石。尾巴彎曲藏在腹部下面,背部有凸起的脊樑和突出的翅膀。背部中央有一個可繫繩子的橋鈕,方便提取。總體而言,這個銅盒硯的形狀像蟾蜍,具有吉祥的象徵意義,是東漢時期的吉祥神獸。

8.東漢廣陵王璽金印

1981年2月24日,江蘇省邗江縣甘泉山2號墓出土了一枚東漢“廣陵王璽”金印,現藏於南京博物院。這枚印章是東漢光武帝劉秀的第九子劉荊所使用的。印面呈方形,上面有龜鈕,周圍刻著篆文“廣陵王璽”,龜背上有六角形的紋飾。大小、重量、紋飾和字型與日本福岡縣出土的“漢委奴國王”金印一樣,說明漢委奴國王金印就是漢王朝賜給諸侯王的。這枚金印是目前唯一一枚漢代諸侯王金印,與《後漢書·輿服志》中的記載相符。

9.戰國錯金銀重絡銅壺

這個銅壺被發現於江蘇省盱眙縣,在南京博物院收藏。壺高24厘米,重6250克,由器身和網套組成。銘文記錄了壺的容量,圈足上刻有“陳璋伐匽(燕)之獲”的字樣,揭示了公元前315年齊國與燕國的戰爭。這個銅壺於2013年列入禁止出國展覽文物之列。

10.金蟬玉葉

1954年,在蘇州五峰山的博士塢明代弘治年間進士張安晚家族墓地14號墓中發現了一件金蟬玉葉飾品。金蟬含金量極高,成色為95%。玉葉由新疆和田羊脂白玉製成,大小為長5.2厘米、寬約3.2厘米,晶瑩潤澤、溫柔細膩。製作金蟬玉葉的工藝非常複雜,使用了壓模鑄范、薄葉延展、鏨刻、焊接等技術。玉葉採用了傳統的琢玉工藝,拋光細膩,薄胎圓潤,琢工精緻,達到了高度藝術境界。飾品出土的位置表明它是貴族女子佩戴在頭上的髮簪。蟬別名“知了”,與“枝”諧音,“金蟬玉葉”也即是“金枝玉葉”,是古代中國對女子的最高讚美。