俗話說得好“書中自有黃金屋”,“腹有詩書氣自華”,隨著社會節奏的加速,大家的時間都越來越寶貴,而在閒暇時捧起一本書來讀也是放鬆心情的極好的一種方式,而2023年上新了好幾籮筐的書,豆瓣也在今日公布了年度讀書榜單,那豆瓣排名第一的書有哪些,豆瓣高分書單排行情況如何,TOP10排行榜就為大家盤點並介紹豆瓣書籍排行榜。

豆瓣2023年度圖書

1.我在北京送快遞

《我在北京送快遞》是胡安焉在2023年出版的一本回憶錄。書中記錄了他在多個地方的19份工作經歷,從實習服務生到店員。通過敏銳的觀察,他記錄了打工時的特殊時刻。這段經歷使他逐漸形成了自我意識,並不斷重塑自己的精神世界。最終,他成功收回了自己的自主權。這本書展示了他對自我探索和成長的過程。

2.明亮的夜晚

《明亮的夜晚》是一本長篇小說,描寫了四代女性的友誼、抗爭、淚水與歡笑。這部女性版的《活著》展現了媽媽或祖母們在很久以前生活的故事。這本書在韓國最大網路書店被22萬讀者選為“2021年度之書”並獲得了大山文學獎。故事中的女性不再是被同情和憐憫的角色,也不再是男人生活的裝飾品。她們是獨立的個體,相互支持,全力對抗荒誕的時代。這本書讓人深思,展現了女性的力量和堅韌。

3.一百年,許多人,許多事

《一百年,許多人,許多事:楊苡口述自傳》是一本描寫楊苡先生一生的口述自傳。這本書記錄了她成長的過程、作為知識分子的心路歷程,以及她所見證的百年中國史。由南京大學教授余斌歷時十年整理撰寫,以呈現真實的歷史,通過楊苡先生的敘述,展現了家族舊事、青春年華、求學之路、故鄉和朋友們的故事。在書中,楊苡回憶了自己在書香世家的成長經歷,就讀於天津中西女校和西南聯大期間的點點滴滴。她作為五四運動的一員,經歷了軍閥混戰、抗日戰爭、解放戰爭以及新中國的成立。她的人生中有很多普通的人和事給了她心靈的觸動。楊苡以平淡的筆觸講述了她曾經熱愛的親情、友情和愛情。

4.同意

《同意》是一本2023年出版的回憶錄,講述了作者瓦內莎·斯普林格拉在14歲時遭遇的一段畸形關係。這位法國作家G利用她,將這段經歷作為文學素材一再書寫,並在文壇聲名鵲起。然而,瓦內莎卻被困在文字中,失去了詮釋自己人生的能力,一直停留在十四歲。她用冷靜、精確而坦誠的文字描繪了這段經歷,強調了創傷、痊癒與勇氣的重要性。李溪月則負責將這本書翻譯成中文。

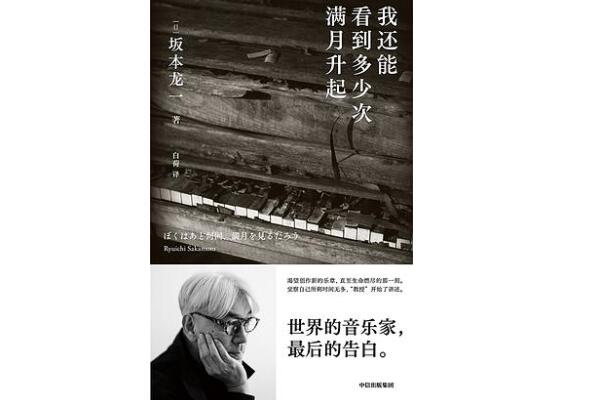

5.我還能看到多少次滿月升起

坂本龍一的《我還能看到多少次滿月升起》是一本2023年出版的圖書。這本書是坂本龍一的告別之作,他是享譽世界的音樂家。在意識到自己時間有限後,坂本龍一開始回顧自己的生活和創作。他談到了支撐著他的哲學、跨國活動、家族歷史和家庭情感,以及與癌症共生的經歷。這本自傳記錄了他的人生足跡,同時也收錄了他的朋友鈴木正文所寫的手稿。通過這本書,坂本龍一希望把自己的思想和經歷傳遞給未來的讀者。

6.為了活下去的思想

《為了活下去的思想》是一本由日本女性主義理論第一人上野千鶴子寫的重要著作,該書圍繞國家、暴力和性別等議題展開思考。作者從9·11事件到慰安婦訴訟以及海灣戰爭等暴力事件中,探討了性別在國家和暴力體系構成中的作用。她呼籲人們“逃出去,活下去!”,並解釋了女性主義是關注弱者並尊重他們的思想。這本書成為上野千鶴子女性主義理論的代表作和經典之作,並首次總結了作者對於國家、暴力和性別等問題的思考。

7.凱列班與女巫

上海二聯書店出版了一本名為《凱列班與女巫》的書,作者以凱列班和他的女巫母親為主題,回顧了中世紀起的農民起義,以及獵殺女巫和機械哲學興起的歷史。作者認為獵水運動是發展勞動能力和自我所有權的必要條件,揭示了對女性的控制是封建社會轉向資本主義的步驟。作者與馬克思的視角不同,從婦女社會地位和勞動力生產的角度切入,重新構建了中世紀反封建鬥爭和無產階級抵抗資本主義的故事,對專家之外的讀者提供了相關證據。該書為對歷史分析的補充和批判,讓人們能夠更加了解這些觀點所依賴的證據。

8.趕時間的人

王計兵的詩集《趕時間的人》於2023年2月面世,收錄了182首他創作的詩歌。在送外賣的空隙中,他用筆記錄下了自己和其他送外賣員的故事。其中一首同名詩《趕時間的人》在網路上廣為傳播,觸動了讀者的心弦,被稱為勞動者的詩歌。

9.多談談問題

吳琦的《多談談問題》是一本由上海文藝出版社出版的圖書,主要包含了9篇長訪談。作者邀請了許知遠、郭玉潔、柏琳、楊瀟、曉宇、葉三等不同領域的學者和從業者,針對重要的問題進行提問。這些問題涉及到網際網路上的心理分化、普通人的迷茫、歷史敘事濫用、精英教育不公和生態環境惡化等各個方面。此外,漫畫欄目也首次被引入到本輯單讀中,年輕的漫畫作者們通過漫畫的形式來表達新一代人的半自由生活體驗。整體而言,本書試圖通過提出問題來探討我們所面臨的各種危機,並尋求個人從最小的單位出發進行重建的方法。

10.疼痛部

《疼痛部》是一本以城市漫遊、故地語言追憶為主題的小說。通過行文鬆散的結構和暴力高潮的描寫,展現了破碎、疏離、剝奪感以及對時間的混亂感。該小說於2004年初版,不再是關於東歐轉型的希望,而是呈現出人們對未來的擔憂和內心的撕裂。《疼痛部》末尾的後記則是對這一幕的回聲,觸動讀者內心,讓他們感受到現實中的困惑和絕望。總之,這本書以真實而深刻的方式呈現了當代社會的現狀和人們的心理狀態。